E-Mail Kontakt:

SCHREI

FOTO-KUNST

Christoph Woloszyn

Tel. Kontakt:

+49 (0)178 140 59 20

Der Schrei

Neue Fotografien von Christoph Woloszyn

„Kunst in der City“ – Gelsenkirchen (Jenny Canales)

Wie drückt der Mensch seinen Kummer, seinen Schmerz, seinen Protest, seine Unzufriedenheit mit der jeweils aktuellen Wirklichkeit, mit seiner eigenen Freiheitsberaubung, seiner Unterdrückung, den erlittenen Repressalien, mit dem Zwang, den Dogmen, mit seinen gesellschaftlichen und politischen Fesseln, der Verzweiflung an sich, mit seinen unmittelbaren Ängsten und auch mit seiner utopischen, aber sinnstiftenden Hoffnung auf eine bessere, rational begründbare Welt aus? Was ist seine Reaktion auf diese lebensverneinenden oder –bejahenden Konditionen?

Es ist der Schrei. Laut und leise, gequält und provozierend, wütend und hilflos, urig und enervierend, bewegend und traumatisch. Das ist doch eines der typisch humanen Mittel, die Menschen zu allen Zeiten und Epochen sowie eben auch heute noch anwenden, um auf eine besondere, extreme, auf „ihre“ Situation aufmerksam zu machen, um sich zumindest im fatalen Moment selbst zu befreien, sich also gewissermaßen Luft zum (Über-)Leben zu verschaffen, sich im weithin vernehmbaren Aufschrei der Not und des Terrors zu artikulieren. Mal vereinzelt, mal im Kollektiv. Demonstration und Protest, Mahnung und Sehnsucht verschwistern sich in diesem wortlosen Ruf – ein bebendes, gellendes Ausrufezeichen, das vor allem die Künstler in allen Phasen der Geschichte für ihre eigenen Emotionen parabelhaft benutzten.

Edvard Munchs brutal deutendes Seelengemälde „Der Schrei“, den man noch nach Jahrhunderten aus dem wahrhaftigen „Wahnsinns“-Bild heraus bis in diese Stunde 2013 hinein vernimmt, Ernst Barlachs und Käthe Kollwitz’ Trauernde, Klagende und Weinende, die blutig Geschlagenen im Polizeikeller der Nazis von Karl Schwesig, die Kriegsgräuel bei Goya (Desastres de la guerra), die Fassungslos-Ratlosen beim belgischen Surrealisten Rene Magritte, die sich schlammig ausbreitende Zeitlosigkeit bei Salvador Dali, die drallen, aber eben auch „schreienden“ Menschenleiber bei Peter Paul Rubens (beispielsweise im Monumentalgemälde „Krieg und Frieden“), die infernalischen Höllenqualen eines Hieronymus Bosch, die Ausgestoßenen in Ghetto-Schreckensbauten bei HAP Grieshaber, Andre Massons Opferszenen, Pablo Picassos prominentes Kriegs-Schreckensszenario „Guernica“, Otto Dix` von der Realität Ausgestoßene, Robert Capas berühmte Sterbe-Foto-Folgen über Opfer im Spanischen Bürgerkrieg – man könnte diese Liste der oft lautlos „Schreienden“ quer durch die Epochen der internationalen Kunstgeschichte beliebig verlängern… Immer haben Maler, Grafiker, Bildhauer und Fotografen dieses Thema über Angst und Inhumanität, über den Schrei als Ausdruck des allgemeinen Leidens gewählt und darin eine visionäre Idee reklamiert: den Wunsch nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach einer human geprägten Welt, in der es keine Hungernden und Ausgegrenzten, keine um ihre Existenz bangenden Menschen mehr gibt. In der Fairness, Gerechtigkeit und die Neidlosigkeit über Macht, Gewalt und Gier triumphieren. Wie gesagt: eine schöne, dennoch immer wieder erneut vorgetragene Utopie, in die sich ebenso Intellektuelle wie Komponisten und Schriftsteller, Filmemacher und Theaterregisseure sowie die schon genannten bildenden Künstler verantwortungsbewusst und subjektiv einreihten. Das gilt, seitdem Menschen sich über Menschen artikulieren – in Schrift, Musik oder Bild.

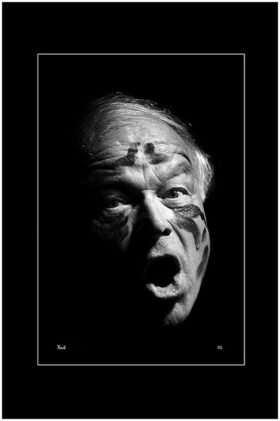

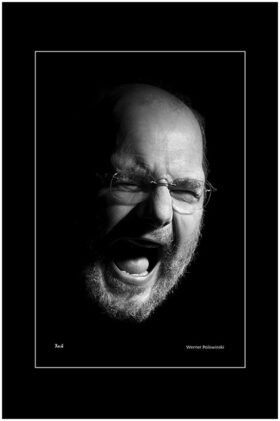

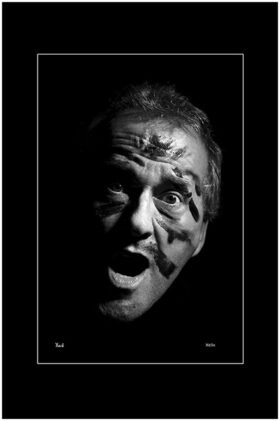

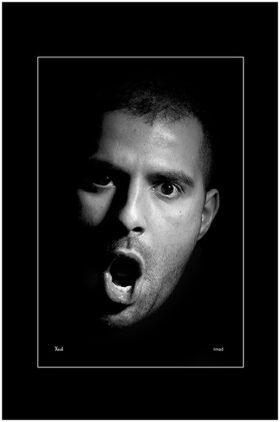

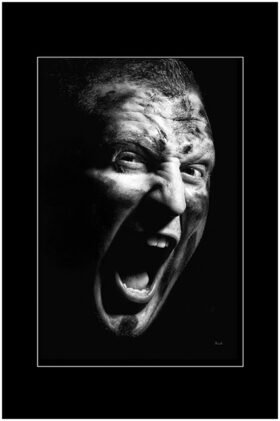

Nun sind wir hier bei Christoph Woloszyns neuer Bildfolge „Der Schrei“ – 20 Aufnahmen von Porträtierten, die eines gemeinsam haben: Der Fotograf hielt jeweils den individuellen Moment fest, in dem diese ausgewählten Zeitgenossen – Frauen und Männer, Junge und Alte, Weiße und Farbige, Mitleidige und Gefühlsbetroffene, Fassungslose und Gefasste – ihre Wut, ihre Emotionen, ihren Protest, ihre Verzweiflung oder ihre Ratlosigkeit in die Außenwelt schickten: als befreienden (?), kräftigen, beklemmenden Schrei.

Man schaut dabei in Gesichter wie in breit ausgeformte Landschaften. Offene und verschlossene, mit appellhafter Gestik und der Stille des Horrors, befreiende und anrufende, verständnislose und hilfsbereite Mimiken – unter dem Gesetz der nonverbalen Artikulation. Diese Menschen schreien… Sie haben sich dem Hagener Fotografen zur Verfügung gestellt, weil sie unter diesem Motiv einen kollektiven Appell an uns alle loslassen wollen: Der Schrei als intensivste und lauteste Kommunikation über Elend, Ungerechtigkeit, Dummheit, Ignoranz, Gewalt, Schrecken und Intoleranz. Oder auch als groteske Form des Humors. Sie alle erklären sich damit solidarisch. In dem Sinne: Wir schreien uns das Postulat aus Herz, Hirn und Lunge – so kann es, so kann die Welt, so kann die Gesellschaft nicht weitergehen! Wir müssen, so der Appell, Wege und Lösungen hier bei uns, in unserer unmittelbaren Umwelt, finden, um einzuhalten in einem religiösen, moralischen, ethischen und humanitären Wahn, immer besser, immer schneller, immer höher hinaus zu gelangen. Wir sind irgendwie längst „am Ende“ einer andauernden Produktions- und Ökonomie-Spirale angelangt…

Aber es gibt noch weitere Gedanken- und Interpretationsebenen für Woloszyns „schreiende“ Fotografien. Er beobachtet Menschen. Er arbeitet ausschließlich bei dieser Sequenz in Schwarzweiß – also ganz klassisch, scheinbar auch ganz schlicht. Doch ihm kommt es fotografisch und technisch auf Zwischentöne, auf das Hell-Dunkel-Spiel der verschiedenen Zonen an. Man sieht auf den ersten Blick nur die Vorderfront, wenn man so will: also den halben Kopf. Alles andere verschwindet, wird ausgeblendet, geht im Zwielicht des Hintergrunds verloren. Der Bildner lenkt unseren Blick also nur auf einen Teil des Gegenübers. So erzielt er einen starken, direkten, also einen unverfälschten Ausschnitt.

Man sieht in geöffnete Münder. In ein Loch, eine Höhle, in einen Tunnel, in Tiefenschichten des Kopfes. Selten dämpft ein Zungendetail oder eine Lippenbewegung diese heftige, erregte, beinahe schon brutale, aggressive Perspektive. Mal betont der Fotograf noch das Gesicht, die menschliche Mimik, durch schwarze Balken, Streifen, Betonungen, um vielleicht das Maskenhafte oder das Markante eines Kopfes herauszuarbeiten. Mich erinnern viele dieser Kopf-Mund-Schrei-Stücke an die symbolischen oder metaphorischen Brunnen- oder Dachfiguren aus dem Mittelalter, also Heilsbringer, als mystische Dämonen das Böse, Unheimliche oder das Tragische von einer Kirche, von einem Schloss, von einem privaten Haus fernhalten sollten. Es gibt somit Mehrdeutigkeiten in seinen Offenbarungs-Bildern, bei denen der Mund zum Fenster für die Seele und die individuellen Traumata wird – ein gepresster, zwangsläufiger, Schrei aus der Tiefe ist die Folge. Oder der Mund wird zum das Gesicht beherrschenden Lebenszeichen. Vielleicht ist auch mal ein heiterer, fröhlicher, befreiender, kurzweiliger oder gar Lust-Schrei dabei. Das alles verrät die Kamera, der Blick, die Optik dieser Momente nur bedingt. Es bleiben also auch Rätsel und Heimlichkeiten in dieser Menschen-Galerie. Ein Bild ohne irgendein Geheimnis ist kein Bild, hat der aus Hagen stammende Informel-Maler Erich Schumacher einmal gesagt.

Ich finde es gut, dass sich der Fotograf Christoph Woloszyn Themen und Motivgruppen wie diesem stellt. In diesen Studien über Menschen findet er sein eigenes Profil. Er dringt auf diese Weise in eine neue Qualitätsdimension vor. Er hat in Jenny Canales Galerie in Gelsenkirchen schon einige Beispiele seines Schaffens präsentiert. Und immer klarer schält sich heraus, dass ein Fotograf, der ernst genommen werden will und in professionelle Raster vorstößt, auch Aufgabenstellungen unternimmt, die ihn fordern. Die ihn weiter bringen. Die ihn von anderen abgrenzen.

Im Gespräch verrät er, dass er noch an weitere Projektsujets denkt, dass er die Bequemlichkeit eines nur „schönen“ Bildes meidet, dass er dem Menschen und seiner problematischen Existenz weiter auf der Spur bleibt. Nur so kann er sich auf der Qualitätsschiene weiter entwickeln und etablieren.

Ich möchte zum Abschluss dieser Einführung noch einmal den Munch-Fall aufgreifen, weil es sich um das vielleicht berühmteste „Schrei-Bild“ aller Zeiten handelt und weil es manch Parallele zu diesen heutigen Fotografien aufwirft.

Der norwegische Maler, der vier (nahezu identische) Versionen dieser expressionistischen Angst-Szene zwischen 1893 und 1910 anfertigte, gab dieser Bilderserie den Übertitel „Der Fries des Lebens“ – also ein konzentrierter, unmittelbarer Hinweis auf das Bedeutungs-potential. Dazu gibt es zwei Motiv-Varianten. Die eine: Munchs Tagebuchaufzeichnungen nach einem Fjord-Spaziergang: „Ich stand still, todmüde, auf dem Weg. Über dem Fjord am Himmel lagen Blut und Feuerzungen… Ich fühlte den großen Schrei in der Natur.“

Die zweite biografische Notiz zum „Schrei“: Munch hatte als junger Mann in Paris eine Ausstellung mit Mumien der mexikanischen Inka-Kultur gesehen. Die Toten lagen mit offenen Mündern und mit an die Schläfen gepressten Händen auf ihren Bahren. Das sei für ihn „ein Schrei der Leiden“ gewesen, so notierte er damals.

Ob Fjord-Gang oder Inka-Mumien: Der skandinavische Künstler, dessen auf- und anrührendes Gemälde vor einigen Jahren mal die Rekorddotierung von 119 Mio Dollar bei einer internationalen Auktion erzielen konnte, hat sich mit seinem stummen Schrei in die Kunstgeschichte nachhaltig eingetragen. Ob nun die Natur schreit oder der Mensch selbst – beide Begründungen könnte man auch auf die Bilderserie von Christoph Woloszyn beziehen und übertragen. Seine Porträts eines menschlich-emotionalen Ausnahmezustands ringen jedenfalls Respekt ab. Sie rütteln uns als lautlosen Weckschrei auf.

Und genau das hat er mit den subtilen Menschenbildern an den selbst aufgespürten Grenzen von Leben, Tod, Katastrophe und Überleben beabsichtigt.

Jörg Loskill, Kunsthistoriker, Buchautor und Herausgeber,